断裁・発送を担当していますWです。

今回は断裁作業周辺の基礎知識についてお話します。

断裁とは、文字通り断裁機(図1)を使って紙を切る作業のことです。それも数百枚から1,000枚程の紙の束を1回のショットで真っ二つにします。なかなか壮観なものです。

断裁には次の3種類があります。

●白紙裁ち(大裁ち)

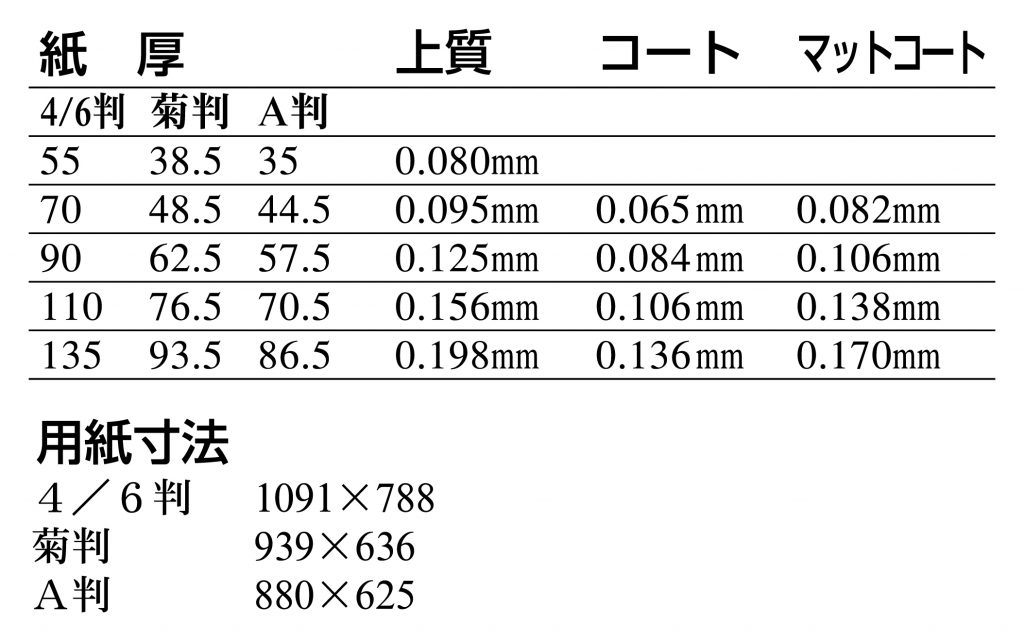

これはこれから印刷する用紙の準備作業です。全紙サイズの用紙(4/6判、A判、菊判等様々な寸法があります)を2切、4切、又は指示されたサイズに断裁し、これを印刷に廻します。

●刷本裁ち

印刷の済んだ刷り本を製本加工しやすいように断裁します。弊社内では製本作業はありませんので、この作業はほとんどありません。

●仕上げ裁ち(化粧裁ち)

印刷済の刷り本を所定のサイズに断裁し、製品として仕上げます。弊社ではこの作業が中心となります。

作業の流れ

まず刷り本のインキが充分に乾燥していることを確認します。

次に作業指示書を確認します。納期、仕上げ寸法、総数量、1包の数量、合紙の有無、等。ほかにも様々な注意事項が指示されていることもあるので見落としのないように。

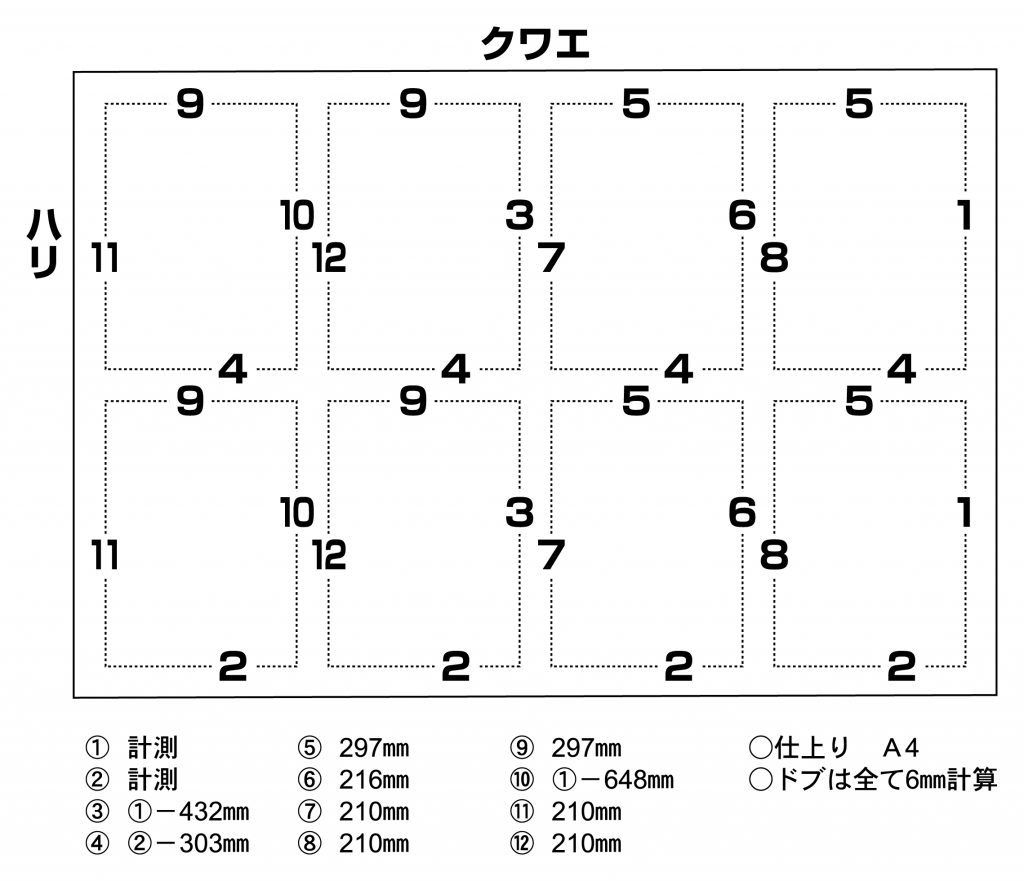

続いて見当合わせをします。断裁する刷り本の四方トンボに線を引き、刷り本のクワエ側と横針側(印刷するときの寸法の起点になるものです)を基準にし、これに断裁機の刃を合わせて計測します。この数字を元に断裁の寸法と順序を決めます。図2はその一例です。また紙が伸び縮みして寸法が狂ったり、トンボが正確な寸法通りではないこともあるので注意が必要な結構微妙な作業です。中にはコンマ何ミリずれただけでもずれが目立ってしまう絵柄もあるので、製品の品質を決める重要な作業になります。

本番の断裁の前に、先ほどの四方トンボに線を引いた刷り本に断裁機の刃をあわせて10~20枚程度で試し切りをします。ちなみに断裁機には刃の位置を記憶するICメモリー機能があり、同一の寸法を何度でも呼び出すことができます。試し切りを終えた印刷物の寸法、見た目の絵柄に狂いはないか、裏移りは無いか、などをチェックします。

刷り本の計数も重要な作業です。一つの製品の包装が1,000枚入りなら1,000枚ちょうどに数えなければなりません。そこで活躍してくれるのが計数器(図3)です。稀に実数より多く数えることはありますが少なく数えることはありません。この計数機に紙を積みます。紙はその紙質、斤量(紙の重さ)によって厚さが違うので、図4の数値を参考にすればその高さでおおよその数量が解かります。例えば4/6判の上質紙55kgなら8cmで約1000枚になります。図4以外の用紙の場合はマイクロメーター等で厚さを測定します。必要枚数よりやや多めに積んで計数します。

以上の準備を終え、いよいよ断裁に入ります。計数の終えた刷り本の束を断裁機に積み替えます。積み替えた紙の間には空気が入っていて波打っているような状態なので、空気を充分に抜いて上面を平らにします。紙の積みむらがないか、側面が垂直になっているかを確認し、断裁機のICメモリーに記憶させたデータにあわせて断裁します。最初に断裁した製品の仕上がり具合を確認しますが、ときには再度微調整が必要な場合もあります。あとは記憶されたデータ通りに作業を進めます。

本番の作業で注意しなければならないのは、断裁面を間違えないようにすることで、うっかりミスショットをしてしまうと、印刷からやりなおさなければなりません。また断裁機の刃は非常に危険ですので、機械の操作と取り扱いには細心の注意が必要です。

以上が断裁作業の主なポイントです。ここから製品の包装、梱包、仕分けなどになりますが、これよりはまたの機会に。